武漢市江岸區丹西片規劃小學新建工程項目 | 中信建筑設計研究總院

強設計·精施工·創名校

信筑教育雙優賦能

繪就江岸教育新畫卷

喜訊

近日,中信設計以工程設計、施工總承包“雙資質”,憑借數字化賦能的建筑設計、智慧建造驅動的施工方案,成功中標武漢市江岸區丹西片規劃小學新建工程設計施工總承包(EPC)項目。

項目概況

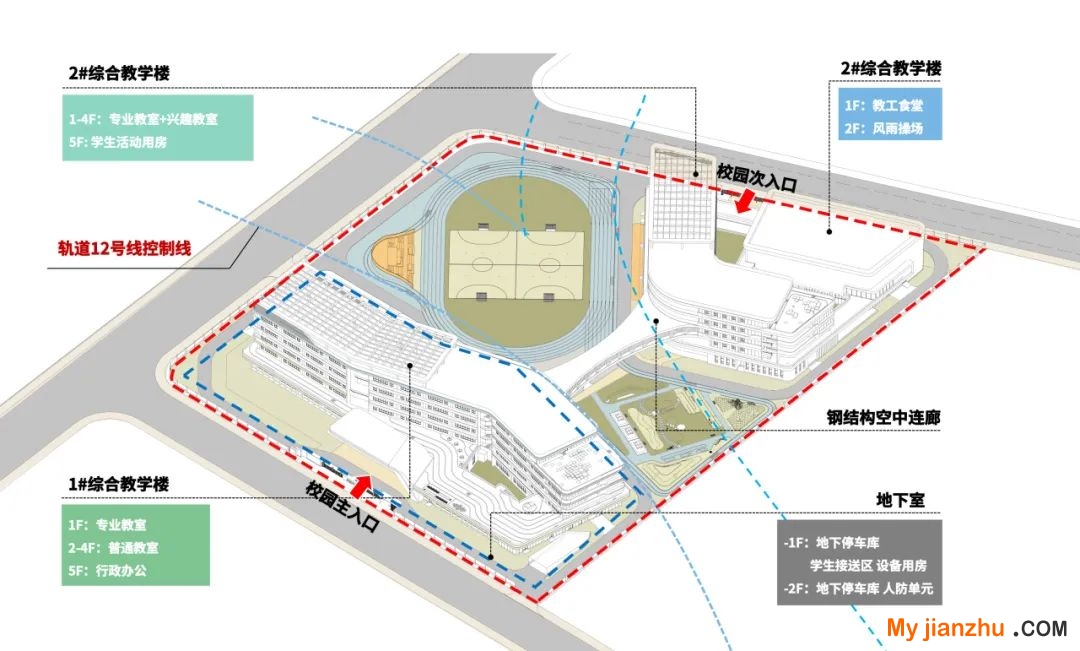

項目位于江岸區丹水池百花路與百花橫路交叉口,占地約26700平方米,總建筑面積40500平方米,總投資約2.3億元。規劃建設2棟5層綜合教學樓及標準化室外運動場地,建成后將提供1620個學位,滿足36個班級的教學需求,在江岸區基礎教育提質擴容的關鍵節點,項目建設能顯著緩解百步亭片區教育資源緊缺的問題,推動區域教育資源配置優化與均衡發展。

破局而生:多維困境中的城市解題

項目用地被軌道交通12號線從基地中央穿越,將可用建設用地自然分割為南北兩個不規則形狀。同時,周邊高層住宅對場地日照條件產生了較大影響。

在這樣復雜的用地條件下,如何有效應對地鐵穿越、日照限制等場地因素的制約,既滿足功能需求,又能創造出充足的活動空間,成為設計的一大難點。

此外,基地東側毗鄰丹西片規劃中學用地,如何協調兩所學校的布局關系,為區域帶來更大的整體價值,構成了設計的第二個難點。

在人口結構變化、基礎教育改革及人工智能快速發展的時代背景下,學校建筑如何適應并引領未來的教育發展趨勢,成為第三個關鍵挑戰。

圖 | 功能布局圖

設計哲學:生長的校園遇見流動的教育

設計以“有機生長”理念回應城市更新命題,將校園作為教育生態系統的生命體進行塑造。通過模塊化細胞單元實現教學空間的彈性擴展,以流動的連廊系統編織被地鐵割裂的校園肌理,構建起隨時間進化的教育容器。這種“生長性”不僅體現在物理空間的可持續拓展,更通過智慧校園系統實現教育資源的云端流動,讓知識傳遞突破空間邊界。

立體縫合:橋接生長的空間紐帶

針對地鐵分割難題,設計創造性采用“橋接生長”策略。通過架設跨度達60米的鋼桁架連廊,不僅實現了南北教學區的物理連接,還將武漢 “建橋之都”的城市基因融入空間敘事之中。這座被譽為“知識廊橋”連廊系統,采用滑動鉸支座技術有效化解了地鐵振動的影響,成為與在建地鐵和諧共生的校園標志性建筑。

圖 | 小學鳥瞰效果圖

資源整合:兩個校園的一體化設計

本次設計不再只聚焦小學單一地塊的獨立設計,而是將東側的中學地塊也納入整體規劃,進行一體化設計。充分考慮運動空間的朝向及連續性、規劃布局及建筑風格的整體性、功能分區的合理性及空間共享的可行性,從而實現整體校園規劃布局的有機協調。

在教學資源配置層面,創新采用"虹吸-輻射"模型:小學配置全天候智能風雨操場,中學則建設可容納500人的多功能學術廳,并將兩者設置在兩校的交界處。通過物理管控形成“15分鐘教育服務圈” ,實現設施差異化互補與區域內資源共享。這種布局不僅促進了教育資源的高效利用,也為兩個校園的協同發展奠定了堅實基礎。

圖 | 小學(左)、中學(右)整體鳥瞰效果圖

細胞生長:適應未來教育模式的變化

創造“教學細胞單元”模塊,通過教室、共享活動區、彈性活動空間的教學單元,對教室、辦公室、公共活動空間等進行標準化模塊設計。通過水平擴展的方式,每個教學單元可由4個班靈活擴展至5-6個班,從而使學校整體的教室數量能夠在36-54班之間實現彈性調節。這一創新設計不僅提升了空間的靈活性與適應性,還確保學校能夠從容應對未來教育模式的變化與發展需求。

未來圖景:教育綜合體的城市賦能

項目創新性地構建“校城共生體”:風雨操場與運動場在夜間可轉換為市民健身公園,實現教育設施與城市功能的“潮汐式共享”。智慧校園系統未來可接入城市教育云平臺,推動教學資源的全域聯動。建成后,該項目將與東側規劃中的中學形成教育矩陣,通過教育供給側改革驅動片區能級的躍升。

當教育遇見城市更新,江岸區丹西片規劃小學的設計不再局限于空間營造,而是演變為破解"城市困境"的系統工程。通過雙資質的驅動引領,這個在軌道交通縫隙中生長的校園,以創新設計破局用地困境,并通過技術賦能讓每個教學細胞都能綻放教育之光。隨著項目的推進,一個兼具民生溫度與發展精度的教育新地標正在長江之濱徐徐展開。