杭州科技職業技術學院 丁偉翔

浙江聯泰建筑節能科技有限公司 劉秀會

【摘 要】建筑環境模擬技術為建筑規劃設計與綠色建筑性能評估提供了可靠的依據。本文針對位于杭州市的某工業園區建筑群,運用模擬仿真軟件搭建了三維建筑模型并設置了合理的邊界條件,對其室外風環境、室內光環境與房間視野范圍進行了模擬。結果表明:該園區內的五棟建筑物布局合理,有利于夏季自然通風與冬季防風;主要房間室內光環境達到國家規定的自然采光要求及眩光控制要求;具有良好的房間視野。與此同時,表明了采用計算機模擬能夠更加直觀、形象及快速地展示建筑物理環境的狀況與參數,日益成為建筑設計、分析與評估的重要技術手段。

【關鍵字】建筑群 建筑環境模擬技術 室外風環境 室內光環境 視野分析 綠色建筑

1 綠色建筑與建筑環境模擬

當前,綠色建筑在國家政策的大力推動下迅速發展,各地方政府也加快了推進及引導的力度[1]。隨著綠色建筑的不斷推廣和各種建筑節能措施的誕生,為建筑環境模擬技術的應用開辟了廣闊的空間:一方面,該技術可以用來指導建筑設計,成為人們對建筑物進行研究分析時的一個強有力的輔助工具;另一方面,模擬技術是評估綠色建筑性能時的重要依據。

建筑環境的變化是眾多因素所影響的一個復雜過程,而建筑本身又具有特定的非實驗操作性。因此,僅僅依靠定性的分析和傳統的理論計算無法對某些建筑環境現象給出合理的解釋和分析,而模擬分析的方法則通過對研究對象的復現為建筑環境做出合理的預測、指導和評價。

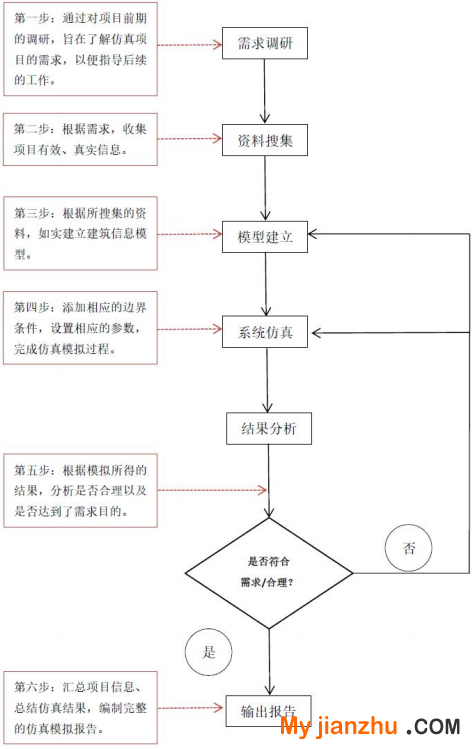

所謂建筑環境模擬技術,就是借助計算機仿真軟件,模擬實際當中建筑物在物理環境中的各種性能表現,然后通過運算,得到所需求的建筑性能參數和數據可視化云圖。圖1展示了建筑環境模擬的一般步驟流程。隨著計算機軟件和硬件技術的迅速發展,計算機模擬分析技術在建筑環境的研究和工程實踐領域逐漸得到廣泛的應用,已經表現出極大的應用價值。通過模擬的方法有效地對建筑物風、光、聲、熱、能耗以及氣流組織等環境及性能狀況進行預測,可以有效地提高設計者的設計水平和規避設計中可能出現的風險[2]。

圖1 建筑環境模擬的步驟與流程

2 工程概況

某工業園區位于浙江省杭州市,項目總用地面積90000m2,容積率1.51,建筑密度41.7%,綠地率22%。用地范圍內共計有5棟單體建筑A1~A5。該園區預計申報綠色建筑二星級。

本文就室外風環境、室內光環境以及房間視野等三個方面,對該園區內的建筑群環境進行模擬分析。其中,風環境運用Phoenics計算流體力學軟件進行建筑風場模擬;光環境主要采用Ecotect建模結合Radiance對標準層的主要功能房間室內采光及眩光進行分析;視野分析采用Google Sketchup三維建模軟件對最不利房間進行判斷。模擬工作主要為建筑設計環節所遇到的建筑方位規劃,內部構造合理化等問題提供預測、分析及優化。

3 室外風環境模擬分析

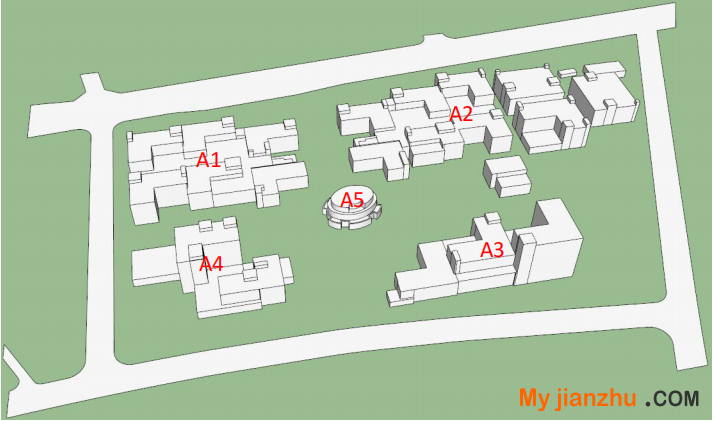

分析模型以本項目內的所有建筑為基礎,根據建筑圖紙建立三維幾何模型。整體模型的長寬高為639m ×419m ×42m,考慮到模擬計算區域的大小不應影響氣流流動,根據相關的規范和文獻等資料[3],確定室外計算區域為849m ×629m×126m,總體網格劃分數量為473.24萬。建筑模型如圖2所示。

圖2 某工業園區三維建筑信息模型

根據《居住建筑風環境和熱環境設計標準》(DB33/1111-2015)統計的杭州市氣象數據[4],設置兩個工況進行分析,具體參數如表1所示。

表1 杭州地區風環境模擬工況參數

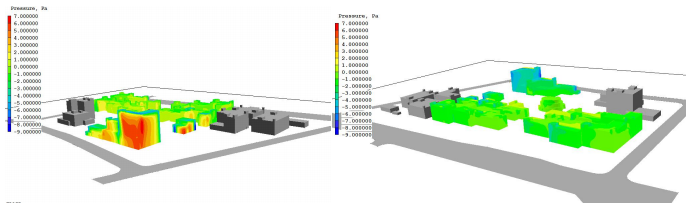

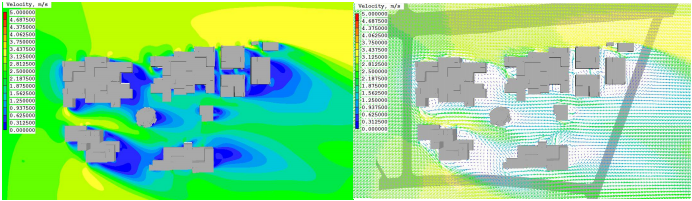

3.1 夏季風環境

圖3為夏季主導風向SE,平均風速為3m/s時,距地面1.5m高度處的流場分布情況。從圖中可以看出,建筑周圍大部分區域通風流暢,在建筑背風側出現少許渦旋,但此處風速較低,對行人的影響不大。人行區風速在0.295~3.2m/s,距地1.5m高度的初始風速為1.73m/s,最大風速3.2m/s,計算可得風速放大系數為1.84。

圖3 夏季距地1.5 m高度處風速分布云圖及矢量圖

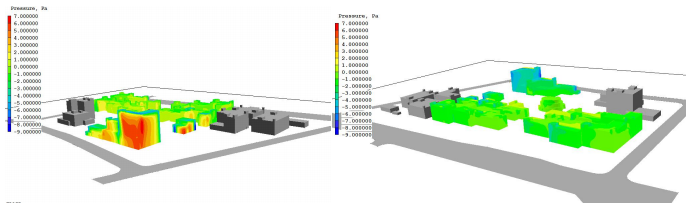

圖4展示了夏季建筑表面風壓分布情況。從圖中可以看出:建筑迎風面壓強為1~7Pa,背風面壓強-6~-1Pa,建筑壓差大約2~13Pa。由此可見本項目夏季建筑50%以上可開啟外窗室內外表面的風壓差大于0.5Pa,有利于室內自然通風。

圖4 夏季建筑迎風側與背風側表面壓力分布云圖

3.2 冬季風環境

圖5為冬季主導風向WNW,平均風速為3m/s時,距地面1.5m高度處的流場分布情況。從圖中可以看出,建筑周圍大部分區域通風流暢,在建筑背風側出現少許渦旋,但此處風速較低,對行人的影響不大。人行區風速在0.313~3.125m/s,距地1.5m高度的初始風速為1.98m/s,最大風速3.125m/s,可得風速放大系數為1.58。滿足《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2019)中對于“冬季建筑物周圍人行區風速小于5m/s,且室外風速放大系數小于2。”的要求[5]。

圖5 冬季距地1.5 m高度處風速分布云圖及矢量圖

圖6展示了冬季建筑表面風壓分布情況。從圖中可以看出:除第一排迎風建筑外,建筑迎風面壓強為0~3Pa,背風面壓強-2~0Pa,建筑壓差大約為0~5Pa。由此可見本項目冬季建筑前后壓力差不大于5Pa,有利于建筑冬季防風。

圖6 冬季建筑迎風側與背風側表面壓力分布云圖

4 室內光環境模擬分析

4.1 自然采光

光環境是人們長期習慣和需求的生活環境。各種光源的視覺實驗結果表明:在相同照度的條件下,天然光的辨認能力優于人工光,有利于人們工作、生活、保護視力和提高勞動生產率[6]。此外,自然光照明最為經濟,利用自然采光能節約能源,保護環境,充分的體現可持續發展的生態設計理念。《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2019)中對建筑采光的具體要求采用面積比的形式,即通過計算主要功能房間達到采光系數的面積比限值,給予相應的分值。

本項目建筑采用側窗采光,外窗及玻璃幕墻選用斷熱鋁合金窗框,玻璃部分為6mm中等透光玻璃(Low-E)+12空氣層+6mm透明夾層中空玻璃。選取A2廠房的標準層辦公間作為展示對象,搭建的采光模型如圖7所示,模擬結果示意圖及統計表如圖8與表2所示。

圖7 A2研發生產用房三層主要功能房間平面圖及三維建筑模型

圖8 A2研發生產用房三層主要功能房間采光模擬結果

表2 A2研發生產用房三層主要功能區室內采光系數計算結果統計

某工業園區建筑物A1~A5的主要功能房間共計34194.65m2。經模擬統計分析見表3,滿足現行國家標準《建筑采光設計標準》(GB 50033-2013)對公共建筑的采光系數要求的面積為29398.1m2,達標比例為85.97%(大于60%),因此該項目可得6分[7]。

表3 某工業園區各棟建筑室內自然采光達標面積總計表

4.2 眩光分析

眩光源于視野中強烈的明暗對比,在大多數情況下應該盡量避免眩光的出現[8]。《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2019)針對改善建筑室內天然采光效果,主要功能房間有合理的控制眩光措施給予3分的分值。

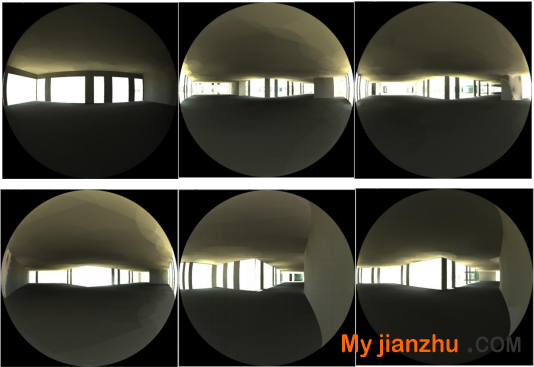

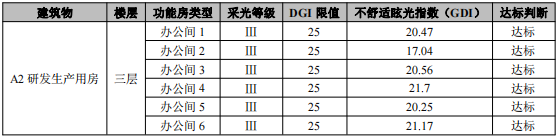

本項目建筑的采光等級為Ⅲ類和Ⅳ類要求,即眩光指數值DGI不應大于25或27。選取位于A2研發生產用房三層的辦公間進行模擬分析展示,室內相機(視角)分布情況及房間內眩光效果(魚眼模型)如圖9、圖10所示:。

圖9 A2研發生產用房三層(辦公間1~6)室內相機分布

圖10 A2研發生產用房三層(辦公間1~6)眩光效果圖

模擬所得的房間眩光值見表4所示。本項目建筑采用淺色的內飾面,主要功能房間的眩光值均小于標準限值,滿足新版《綠色建筑評價技術細則》中對《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2019)的5.2.8條第一款的條文說明要求,符合國家標準《建筑采光設計標準》GB 50033-2013第5.0.2條等控制舒適眩光相關規定。

表4 A2研發生產用房三層(辦公間1~6)室內不舒適眩光指數統計表

5 房間視野模擬分析

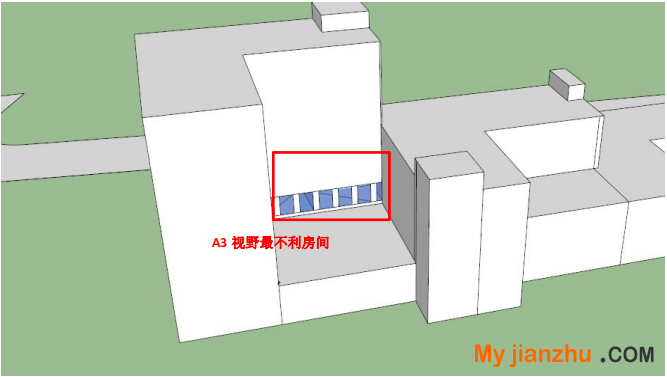

《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2014)第8.2.5條 “建筑主要功能房間具有良好的戶外視野,評價分值為3分。對居住建筑,其與相鄰建筑的直接間距超過18m;對公共建筑,其主要功能房間能通過外窗看到室外自然景觀,無明顯視線干擾”。 本文選取位于A3研發生產用房三層的辦公間進行視野模擬,如圖11所示。

圖11 建筑物A3視野最不利房間(三層辦公間3)

如圖12所示,某工業園區內A3研發生產用房的最不利視野房間中心點1.5m高位置處,與窗戶各角點連線所形成立體角的視野范圍內出現天空或地面,因此該棟建筑內房間視野良好,滿足標準的要求。

圖12 A3視野最不利房間室外視野分析圖

6 結論

隨著人們對建筑環境質量要求的不斷提高與日益重視,模擬技術運用在當代建筑設計中是時代進步的必然趨勢,越來越成為設計、評價、分析工作中必不可少的重要工具之一。本文通過運用模擬軟件針對某工業園區的室外風環境、室內光環境及房間視野進行了模擬,對該項目的建筑環境進行了分析判斷,指出了該項目的風環境有利于人行區的活動、夏季自然通風及冬季室內防風;光環境達到國家規定的自然采光要求及眩光控制標準;具有良好的房間視野。與此同時,表明了在建筑設計方案及評估中,通過使用計算機模擬技術可以快速顯示設計師關心的建筑環境狀況,現有的模擬手段可以為設計師提供良好的參考依據和依托平臺。

參考文獻

[1] 仇保興.我國綠色建筑發展和建筑節能的形勢與任務[J].城市發展研究,2012,19(05):1-7+11.

[2] 陳穎,王慧明,張愛民,謝琳娜.生態模擬技術在綠色建筑設計中的應用探析[J].建筑技術,2014,45(04):307-309.

[3] DB31T 922-2015《建筑環境數值模擬技術規程》.[S]

[4] DB33/1111-2015《居住建筑風環境和熱環境設計標準》.[S]

[5] GB/T50378-2019《綠色建筑評價標準》.[S]

[6] 張凱,嚴冬.提高自然光源利用率的采光設計改進[J].建筑知識,2010,30(12):115.

[7] GB 50033-2013《建筑采光設計標準》.[S]

[8] 林燕丹,邱婧婧,劉弈宏.不舒適眩光研究的國內外現狀及進展[J].照明工程學報,2016,27(02):7-13.

備注:本文收錄于《建筑環境與能源》2021年4月刊 總第42期(第二十屆全國暖通空調模擬學術年會論文集)。版權歸論文作者所有,任何形式轉載請聯系作者。