隨著對更快互聯網數據傳輸的需求不斷增加,現有的無線電頻譜接近其容量極限,促使研究人員探索替代途徑進行數據傳輸。

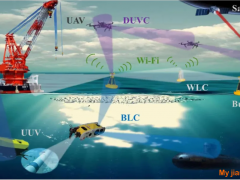

可見光通訊(Visible light communication, VLC)作為一種具有前景和創新性的無線技術,利用可見光進行高速數據傳輸,被定位為傳統Wi-Fi和室內無線通訊方法的潛在繼任者,VLC本質上是利用以前未開發的可見光頻譜資源,為頻率擁擠的日益嚴重問題提供了解決方案。

VLC的優勢包括數據安全性、對電磁波干擾的免疫性、無需許可證要求和快速響應時間。VLC特別值得注意的功能之一是在同時傳輸數據的同時提供照明。這種雙重功能不僅降低了運行成本,還減少了不必要的能耗,使其成為一種節能的選擇。

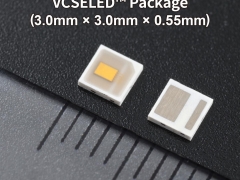

VLC的潛在應用非常廣泛,涵蓋了從汽車和室內通訊到移動定位服務的各個領域,它與禁止無線電波的環境兼容,進一步增強了其多功能性和適用性。在這些應用中, Micro LED由于其卓越的特性,如高亮度、快速響應時間、低功耗和出色的色彩調制能力,成為下一代全彩VLC技術的強大競爭者。

近年來,氮化銦鎵基(InGaN-based)的Micro LED因其多功能應用而受到重視;然而,盡管通過調整銦含量可以實現全彩照明,但也有需要考慮的不利因素。

在具有高銦含量的長波長InGaN-based Micro LED中,明顯的量子侷限史塔克效應(quantum-confined Stark effect, QCSE)對其性能產生不利影響,導致電子-電洞波函數的重疊減少,進而降低輻射復合速率和發光效率,并導致頻寬減小。

此外,若要實現VLC的波長分波多工(wavelength-division multiplexing),降低波長位移與半高寬以防止多通道串擾的現象發揮著致關重要的作用。

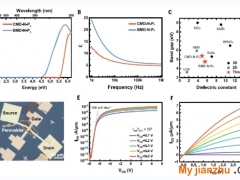

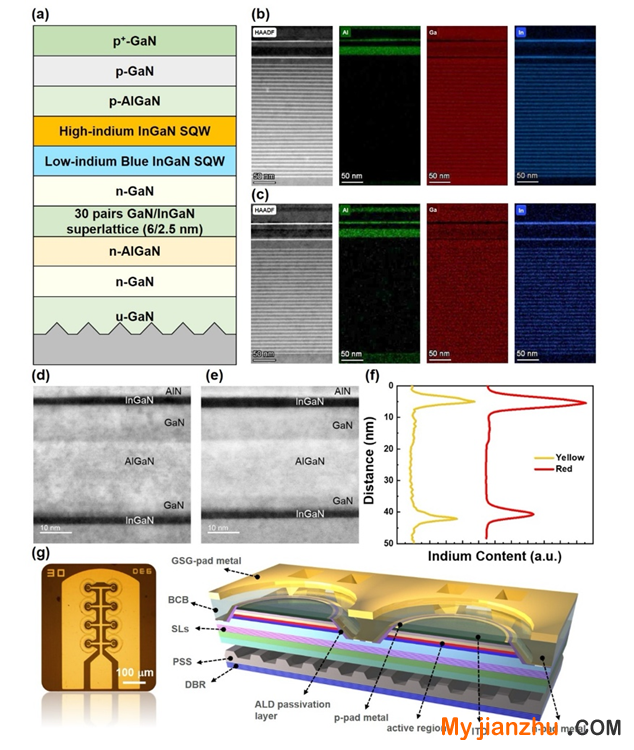

圖一、(a) Micro LED樣品的磊晶結構示意圖;(b)(c) 黃光和紅光磊芯片的HAADF-STEM影像與EDS mapping影像;(d)(e) 黃光和紅光發光主動層的TEM影像;(f) 主動層的銦元素EDS線性掃描;(g) Micro LED元件的光學影像及相應的結構示意圖。

此次,鴻海研究院(HHRI)半導體所所長暨陽明交大講座教授郭浩中所長、半導體所洪瑜亨博士研究團隊攜手陽明交大(NYCU)及臺大(NTU)研究團隊,與沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)研究團隊展開跨國合作,共同開發長波長Micro LED陣列用于VLC應用。

基于相同的磊晶結構,調整InGaN量子井(quantum wells, QWs)中的銦含量,以實現黃光與紅光Micro LED,如圖一所示。

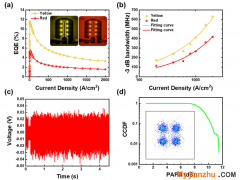

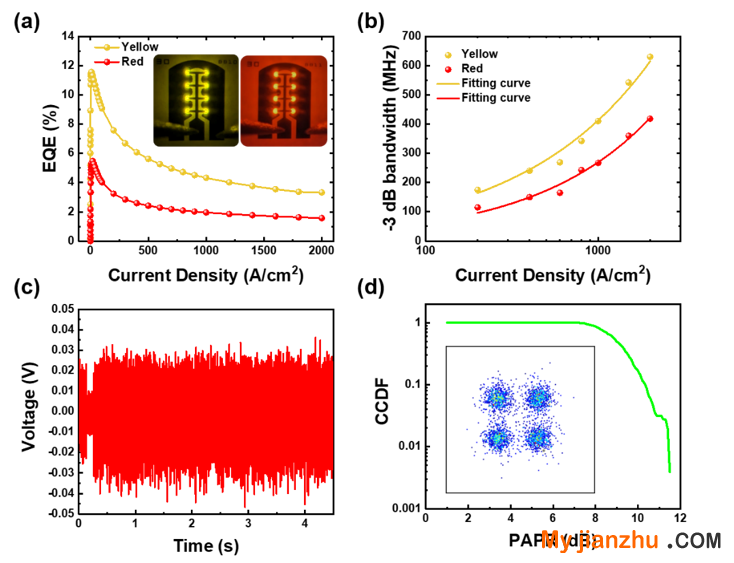

值得注意的是,黃光與紅光30 μm×8的Micro LED陣列分別都表現出了具有11.56%與5.47%的高外部量子效率(external quantum efficiency, EQE)。

在傳輸性能方面, InGaN-based的黃光Micro LED實現了630 MHz的調制頻寬,而紅光Micro LED則達到了418 MHz。此外,當采用正交分頻多工(orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)傳輸格式時,黃光Micro LED陣列更實現了高達1.5 Gbit/s的數據傳輸速率。

圖二、Micro LED元件的性能表現。(a) EQE-電流密度關系圖;(b) 頻寬對電流密度關系圖;(c) 黃光Micro LED在750 MHz的調制頻寬下之4-QAM OFDM數據波型;(d) CCDF-PAPR關系圖,插圖為4-QAM OFDM星座圖。

這些結果表明了長波長InGaN-based Micro LED的巨大潛力,有望推動高速VLC和微型顯示技術的進步,為不同技術領域帶來變革性機遇。

此研究成果《Advancing high-performance visible light communication with long-wavelength InGaN-based Micro LEDs》已發表在國際頂級期刊Scientific Reports,論文詳情可參閱 https://doi.org/10.1038/s41598-024-57132-9。

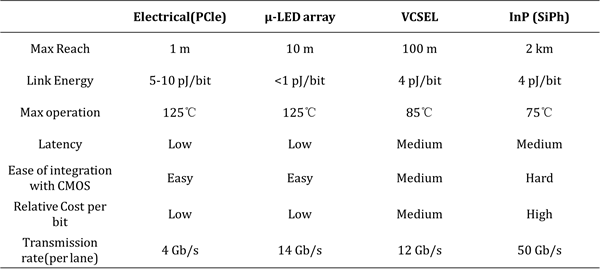

表一、常見的光通訊技術比較表。

近年來,人工智能技術(AI)的快速發展和廣泛應用,導致數據中心(data center)的需求大幅增加。為了處理海量數據和復雜運算,數據中心必須具備高速、低延遲、低功耗的數據傳輸能力。然而,傳統的銅線傳輸方式面臨諸多限制,如串擾、信號損耗、高功耗和速率瓶頸等問題,難以滿足日益增長的數據傳輸需求。

這次的研究成果表明了長波長InGaN Micro LED在高速可見光通訊、芯片間的互聯互通(chip-to-chip interconnection),以及微型顯示技術中的巨大潛力。隨著AI技術的不斷發展,Micro LED陣列光通訊有望在未來的數據中心中扮演越來越重要的角色,推動數據中心的技術革新和產業升級。