張文業1 張偉捷1 吳金順2 潘嵩3 呂闖2 魏鋆2

1河北工程大學能源與環境工程學院;2華北科技學院建筑工程學院;3北京工業大學建筑工程學院

【摘 要】為加快推進節能工作,加大可再生能源利用率,建設“綠色北京”,本文提出了一種熱管式太陽能毛細管輻射采暖系統,并對其運行過程進行監測。結合EnergyPlus對建筑負荷模擬結果,對其放熱過程、蓄熱過程及電輔助加熱過程進行分析,結果表明太陽能儲熱水箱內水溫和蓄熱量隨時刻先上升后下降,白天儲存的熱量足以承擔白天室內負荷,室外溫度對熱管太陽能的集熱能力有很大影響,夜晚可持續應用于毛細管輻射采暖。最終表明該系統供熱更加安全穩定,室內溫度變化較小,適宜人們居住,在北京地區有較好的適用性。

【關鍵字】熱管式太陽能、毛細管輻射采暖、EnergyPlus、運行控制

0 引言

北京市作為一座特大型城市,能源消耗量在全國城市中列第二。同時,能源高度依靠外埠供給,自給能源僅占消費總量的2%,能源對外依存度高成為了制約北京快速發展的瓶頸。加快推進節能工作,加大可再生能源利用量,對于緩解能源約束,建設“綠色北京”具有重要意義[1]。根據太陽能資源年總量的分布,把太陽輻射大于150kcal/cm2·a的地區定義為太陽能資源豐富帶,把太陽輻射介于120~150kcal/cm2·a之間的地區定義為太陽能較富帶[2]。北京地區屬于太陽能資源較富帶。這一區域太陽的年輻射總量為586~670kJ/cm2,年照度時數為3000~3200h,太陽能資源利用價值較高。利用太陽能進行供熱可以緩解日益緊張的能源危機。

1985年德國人Donald Herbs[3]發明毛細管網,輻射式的供冷、供熱末端能夠帶來更好的節能與舒適性效果,眾多學者開展了相關研究[4-5],應用到了不同的建筑工程,而對熱管式真空管太陽能與毛細管耦合采暖系統的試驗研究并不多見,因此,筆者搭建了熱管式真空管太陽能毛細管輻射采暖系統性能測試平臺,建立了北京地區建筑模型,研究了太陽能集熱熱水溫度、供熱性能等參數的變化規律,為太陽能供暖在北京地區的推廣應用奠定了理論基礎。

1 系統構成

1.1 系統介紹

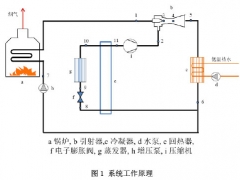

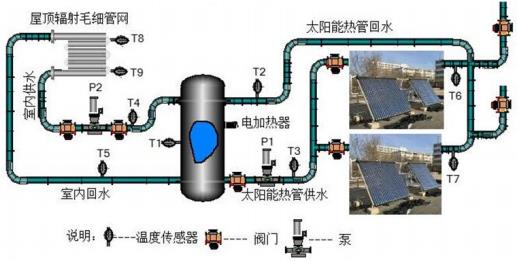

本課題研究小組搭建了性能測試平臺,該試驗臺位于北京某地區實驗室,室內供暖面積20m2。該系統是一個雙熱源系統,包括太陽能集熱系統和電輔助加熱系統。系統實物如圖1和圖2所示。

圖1 太陽能集熱器圖 圖2 室內毛細管施工圖

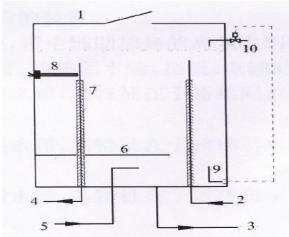

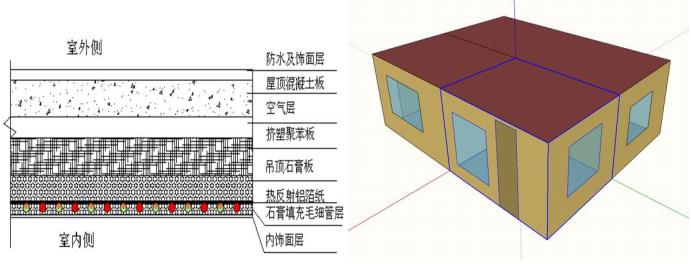

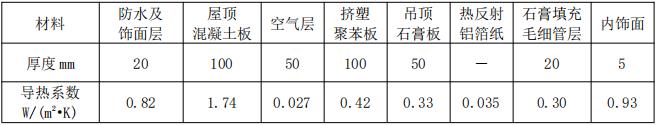

本太陽能低溫輻射采暖系統是搭建在一樓的實驗室,來滿足實驗室冬季供暖要求。在本系統中應用了一種帶電輔助加熱的高效太陽能輻射采暖水箱[6],該裝置解決了普通太陽能水箱中,由于冷熱水摻混造成蓄、放熱效率低,電輔助加熱時間過長,能耗高等問題,具體構造見圖3。還使用了一種應用太陽能毛細管頂板輻射采暖系統的3L熱隔斷屋頂[7],包括輻射阻斷層、對流阻斷層、傳導阻斷層和太陽能毛細管,詳細結構見圖4、表1:

1—水箱;2--蓄熱回水管;3--蓄熱供水管;4--放熱供水管;5--放熱回水管;

6--擋板;7—水管保溫層;8--電輔助加熱器;9—壓力傳感器;10—補水閥門

圖3 水箱構造圖

圖4 屋頂結構設計圖 圖5 建立模型(藍色線框為實驗室)

表1 屋頂材料

1.2 基于EnergyPlus對建筑熱負荷的模擬

本文選取實際實驗室作為理論模型來進行模擬認證,通過SketchUp進行實驗室房間模型的建立(見圖5)。屋頂詳細構造見圖4;外墻為370mm磚墻;窗戶為6mm玻璃雙層窗,門為保溫門。

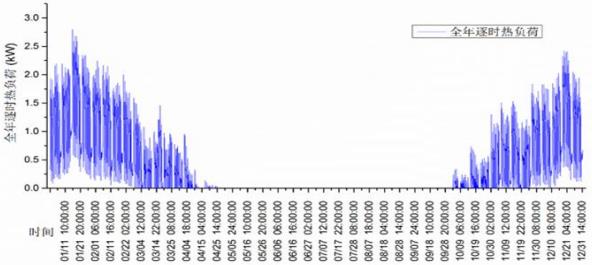

采暖季從11月15日開始,到次年的3月15日結束,利用energyplus模擬[8]建筑的逐時動態熱負荷見圖6。在采暖季大部分時間建筑的熱負荷都在2kW以下,最大熱負荷為 2.796kW,最大熱負荷產生在第368小時,為2.796kW。經計算得到了理論條件下集熱器的面積為6.48m2。

圖6 系統全年逐時動態熱負荷

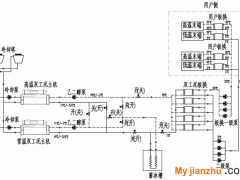

2 系統運行控制

本系統有兩個熱源方式:太陽能和電加熱,見圖7。白天,只要集熱器溫度大于等于28℃時,蓄熱循環水泵P1啟動,水箱的水被水泵輸送至熱管太陽能,開始集熱,在任何時候,T2或T3小于5℃,水泵P1運行十分鐘。當室內T8或T9小于25℃,啟動室內供熱循環水泵P2;如果室內溫度T8或T9大于30℃,停止水泵P2運行。夜晚或陰天時,若溫度T1小于25℃,電加熱進入運行模式(設備可靠:可間歇運行)。溫度T1大于30℃,則停止運行,10分鐘后繼續判斷;太陽能集熱系統和輔助熱源加熱設備的相互工作切換宜采用定溫控制。在太陽能集熱器裝置內的供熱介質出口處設置溫度傳感器,當介質溫度低于“設計供熱溫度”時,通過控制器啟動輔助熱源加熱設備工作,介質溫度高于“設計供熱溫度”后,控制輔助熱源加熱設備停止工作,以實現優先使用太陽能,提高系統的太陽能保證率。

T1—水箱溫度;T2—太陽能熱管回水溫度;T3—太陽能熱管供水溫度;T4—室內供水溫度;T5—室內回水溫度;

T6—上排集熱器溫度;T7—下排集熱器溫度;T8—室內空氣溫度1;T9—室內空氣溫度2

圖7 系統原理圖

3 數據分析

3.1 蓄熱過程分析

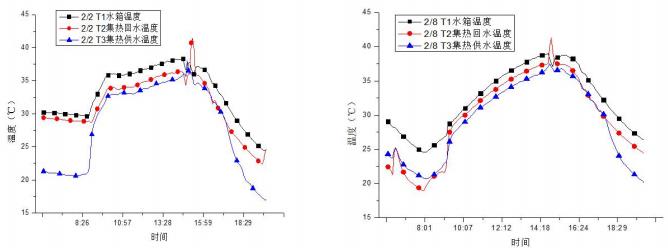

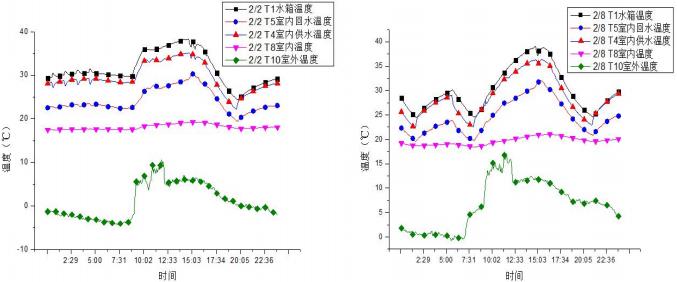

太陽能的蓄熱主要從早上9:00開始持續到下午5:00,但是由于水箱的蓄熱,循環可以持續到23:00。以2016年2月2日和2月8日為例分析一天蓄熱逐時溫度變化分析,見圖8、圖9。

圖8 2/2日蓄熱溫度變化 圖9 2/8日蓄熱溫度變化

從圖8、圖9中可以看出水箱與集熱器溫度變化趨勢幾乎一致。8:30以后集熱管溫度T2、T3開始急劇上升,開始對水箱加熱。溫度達到水箱溫度,開始由水箱供熱時,太陽輻射強度不能夠承擔熱負荷,所以水箱溫度有一小段下滑,隨著太陽高度的變化,吸收的太陽能越來越多,大于室內負荷。此時水箱開始蓄熱,水箱總能量上升,溫度增加。集熱管的溫度變化變緩。16:00以后集熱管集熱能里下降不足以承擔室內負荷,水箱溫度降低。17:30之后幾乎無集熱(此時熱管溫度曲線與大水箱溫度曲線分離),但是水箱有較高溫度依然可以繼續為室內供熱。蓄熱能效=放熱量/蓄熱量×100%,經計算蓄熱能效為22.2%。

3.2 放熱過程分析

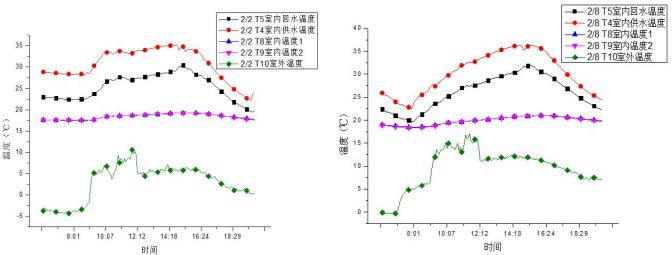

水箱里面的水通過水泵進入室內,由毛細管向室內輻射散熱承擔負荷。室內溫度T8、T9受室外溫度T10和室內供水溫度T4影響。室內外溫差越大,負荷越大。因為輻射供暖,所以散熱速度緩慢,存在熱延遲。但是這也使得系統的循環水較低時不會使室內溫度迅速降低,使人感到不適應。

圖10 2/2日放熱溫度變化 圖11 2/8日放熱溫度變化

從圖10和圖11可看出,2月2日室內溫度T9基本穩定在18℃左右;2月8日室內溫度T9基本穩定在20℃左右。室內溫度沒有因室外溫度變化而波動,適合人的居住活動。這也體現了本系統的供熱的穩定性。

3.3 電輔助加熱過程分析

當水箱溫度低于25℃時,則不足以保證室內舒適的溫度。系統自動啟動輔助加熱器提供熱量,與太陽能加熱不同,電加熱更穩定。當系統啟動輔助加熱器,水箱水溫穩定在25~39℃之間,室內溫度相應穩定在19℃。循環供水溫度為28℃,循環回水溫度為24℃,供回水溫差為4℃。太陽能集熱器持續吸收熱量加熱大水箱,當大水箱溫度大于30℃時,系統切換為大循環工況,電輔助加熱停止工作。

圖12 2/2電輔助加熱過程 圖13 2/8電輔助加熱過程

Q1=cm△T

η=Q1/P×100%

式中:Q1表示被室內利用的熱量kW;C表示熱媒水的比熱kj/kg;M表示熱媒水的質量流量kg/s;△T表示熱媒水的供回水溫差℃;η表示熱量利用效率;P表示輔助加熱器的功率kW;

2月2日:η=4.18×0.073×5.29/1×100% =161.4%

2月8日:η=4.18×0.073×4.06/1×100% =123.9%

4 結論

本研究課題組搭建了熱管太陽能毛細管熱性能測試平臺,分析了太陽能集熱熱水溫度、蓄熱量、供熱性能等參數的變化規律,得出以下結論:

(1)電輔助熱管太陽能毛細管輻射系統在北京地區有較好的適用性,供熱更加安全穩定,室內溫度變化較小,適宜人們居住,具有廣泛的應用空間。

(2)太陽能儲熱水箱內水溫和蓄熱量隨時刻先上升后下降,白天儲存的熱量足以承擔白天室內負荷,夜晚可持續應用于毛細管輻射采暖,熱舒適性更高。

(3)室外溫度對熱管太陽能的集熱能力有很大影響,應使用靈敏度較高的溫度傳感器實時監測。

參考文獻

[1] 劉薇.北京綠色產業發展的科技創新政策研究[J].經濟論壇,2012(01):36-38.

[2] 鄭崇斌 ,王樹蓂.西昌太陽能資源優[J].太陽能,2004(02):45.

[3] Xia Xiaoming,Wang Kunlin,Wu Bijun.Application of fuzzy control in small wind power system MPPT[J].Renew able Energy,2009,27 ( 3 ) : 30 -31.

[4] 晉浩,譚洪艷,崔曉月,et al.太陽能輔助空氣源熱泵系統采暖能效實驗分析[J].華北科技學院學報,2016,13(05):82-88.

[5] 崔曉月,張偉捷,晉浩,et al.太陽能輔助空氣源熱泵冬季運行性能研究[J].華北科技學院學報,2017,14(04):62-68+92.

[6] 吳金順;陳超;潘嵩;et al. 帶電輔助加熱的高效太陽能輻射采暖水箱 [P]. 中國專利:CN104676734A,2015-06-03.

[7] 吳金順;潘嵩;張維亞;et al. 一種應用太陽能毛細管頂板輻射采暖系統的3L熱隔斷屋頂 [P]. 中國專利:CN105625622A,2016-06-01.

[8] 朱丹丹,燕達,王闖,et al.建筑能耗模擬軟件對比:DeST、EnergyPlus and DOE-2[J].建筑科學,2012,28(S2):213-222.

備注:本文收錄于第21屆暖通空調制冷學術年會(2018年10月23~27日,中國·三門峽)論文集。版權歸論文作者所有,任何形式轉載請聯系作者。