劉燕敏

(同濟大學 ,上海 200092)

摘 要:2018版《醫院設計和建設指南》以三個獨立文本頒布,旨在推進住宅醫療與護理、日間醫院、日間手術中心、辦公室醫療等,從根本上改變了醫療模式、改革醫院體系、改進醫療方式,減少醫療周期、提高醫療效率、降低非醫療的能耗,以實施“非能源效率”的節能措施。比傳統提高“能源效率”的節能途徑更多,節能效果更大,更易取得多贏的局面。

關鍵詞:醫院設計;能源效率;醫院能耗

基金項目:國家重點研發計劃項目“潔凈空調廠房的節能設計與關鍵技術設備研究”(課題編號:2018YFC0705205)資助。

0 引言

美國醫院設施指南協會(Facilities Guidelines Institute,FGI)是1998年成立的非營利性實體,其使命是建立和促進以共識為基礎的指南和出版物,如著名的《醫院設計和建設指南》(以下簡稱《指南》),并在研究的指導下提高醫療護理質量。FGI管理《指南》的發展進程,保護《指南》的知識產權,并管理資助《指南》發展的研究資金。《指南》每4年更新一次。從2010年開始,《指南》已將ANSI / ASHRAE / ASHE標準170:“醫療護理設施通風”納入,以提供醫療護理設施的通風要求。不同的是,2014版的《指南》分為 “醫院與門診設施設計和建設指南”和“住宅建筑醫療、護理和輔助設施設計和建設指南” 兩個獨立文本。這里的住宅建筑涉及養老院和其他長期護理設施。這是因為住宅護理和臨終關懷設施,輔助生活設施和獨立生活環境,以及非住宅輔助設施(成人日托設施,健康中心和門診康復中心)在美國得到了極大發展。

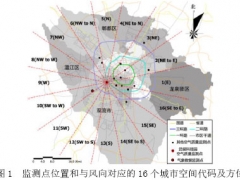

最新的2018年版《指南》以三個獨立的文件發布,即“醫院設計和建設指南”,“門診設施設計和建設指南”和“住宅建筑衛生,護理和輔助設施設計和建設指南”。ASHRAE 170–2017版“醫療護理設施通風”,已作為該版《指南》的第3部分納入(見圖1)。所指的門診設施(Outpatient Facilities)包括日間醫院、日間診所、日間手術中心等,并涵蓋小型診所,以及大型醫療建筑中的多種臨床服務,如獨立影像、辦公室醫療、手術單元等。2008版“門診設施設計和建設指南”形成獨立文本的目標是為醫療環境提供設施框架,以支持其發展的足夠靈活性,并以支持門診病人和門診設施人員的獨特需求。近年來,門診設施中提供的服務已經迅速發展和擴展,以前僅在醫院中執行的許多醫療過程和操作,現在通常在門診環境中進行。這次修改澄清了這方面的要求,允許設計的一些靈活性,以支持長期發揮作用的設施的開發。醫療保險也推動了門診設施的這種服務變化,擴展了更多種類的門診醫療設施,也滿足了市場需求。

圖1 最新的2018年版《指南》

《指南》提供的是設計和建造新建和改建的醫療保健設施的最低共識要求。最低要求值難以定義,也會隨時間變化,唯一現實問題降低建設成本與運行費用。但在許多情況下,醫療護理機構需要超過《指南》規定的這些最低要求值,以滿足臨床或工作人員對安全、有效的醫療環境控制的需求。這些最低要求值僅供政府職能部門與權威機構對醫療護理機構功能的認定基準,而非最佳設計值。從2018年開始, FGI還計劃出版一系列出版物,將會以白皮書,論文,案例研究,咨詢意見,報告清單等形式出版。這些出版物被稱為“超越基準(即指南的最低要求)”,旨在支持和擴展《指南》中公布的最低設計要求。這些主題包括詳細討論《指南》要求及其應用方法,研究支持指南要求,研究或其他循證的最低要求建議,最佳實踐、節能運行以及改變醫療機構設計的實踐趨勢。如最近出版的有:《復合手術室設計基礎》,《使用情景規劃預測醫療保健的未來》,《設計精神病院的常見錯誤》等等,幫助設施管理人員和設計人員了解醫療護理領域中進展,使設施更安全、有效,并改善臨床結果。聲學建議審查委員會(APRC)審查了《指南》中現有的聲學標準與要求,并對相關的聲學要求進行了修訂,更新,澄清并提供了統一的設計標準。

1 《指南》的主要修訂與關注點

1.1 手術室方面的主要修訂

1.1.1 操作室的新分類

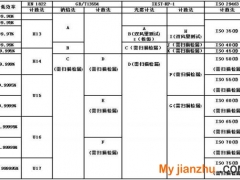

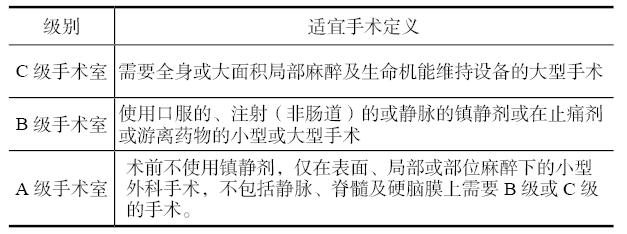

原《指南》是依據美國外科學會按麻醉類型進行手術室分類(見表1)。

表1 原《指南》的手術室分類

現《指南》是基于手術的侵入性程度、患者承受的潛在感染風險水平、使用的鎮靜劑類型、房間內的工作人員數量和使用設備的最小凈空要求來進行手術操作室分類(見表2)。使進行醫療操作的用房類型要求的定義和應用保持一致。也決定了醫療操作用房的大小、飾面和其他基礎設施要求。這3類用房分別為:

表2 現《指南》的醫療操作用房分類

1級用房(見圖2). 檢查與治療室(Exam or treatment room)進行非侵入性操作(Non-invasive procedures)。一般只需要4次換氣,如用于未確診的胃腸道癥狀,呼吸系統癥狀或皮膚癥狀的患者使用的檢查室,則需要6次換氣。無壓力控制要求。

圖2 檢查治療室

2級用房(見圖3). 操作室(Procedure room)進行經皮操作(percutaneous procedures)。為原《指南》的A級手術室,或也可稱為一般手術室。所謂經皮手術是指皮膚被穿刺或切口穿透的操作,該切口不會比皮膚或皮下空間更深,并且可能涉及引入導絲和導管和/或插入留置的異物(臨時或永久性),如植入支 架、臨時下腔靜脈(IVC)濾器、主動脈瓣等,對患者可以實施有意識的,最小的,或者局部麻醉。可以再分為有麻醉管理與沒有麻醉管理的兩類操作室。操作室需要15次換氣,其中3次新風換氣,有正壓控制要求。

圖3 操作室

3級用房(見圖4). 手術室(Operating room)為原《指南》的C級與B級手術室。是進行侵入性操作(invasive procedures)場所,如需要進入或打開無菌體腔,插入一個內植的異物,切除和移植覆蓋燒傷者全身20%以上面積的皮膚,或不作為一個開放手術開始,但有風險,在需要時由醫生決定轉換到一個開放的手 術。手術室需要20次換氣,其中4次新風換氣。要求主送風裝置集中設置在病患和手術小組的上方,送出單向、垂直向下的非誘導氣流。主送風裝置的送風面每一邊應均比手術臺面至少多 305 mm。并要求在手術部內進行有序的梯度壓差控制。

圖4 手術室

《指南》在手術部內定義了限制區和半限制區。類似于我國GB 50333–2013《醫院潔凈手術部建筑技術規范》規定的潔凈區與非潔凈區。限制區是手術部里半限制區域內的指定區域,手術室應位于限制區,只能通過半限制區進入。進出受限主要是為了支持高級別的無菌控制,而不一定出于安全目的。限制區內的交通僅限于授權人員和患者。限制區內的人員必須穿外科服裝并遮蓋頭部和面部毛發。需要打開無菌物品或刷手的人員可能在的場所,需要戴口罩。操作室可以設置在半限制區,可以從半限制區或非限制區直接進入。檢查與治療室與麻醉后監護病房(PACUs)則位于非限制區。手術部只要求設置更衣室或休息室,不要求直接通向限制區。

1.1.2 不同類型操作室的尺度

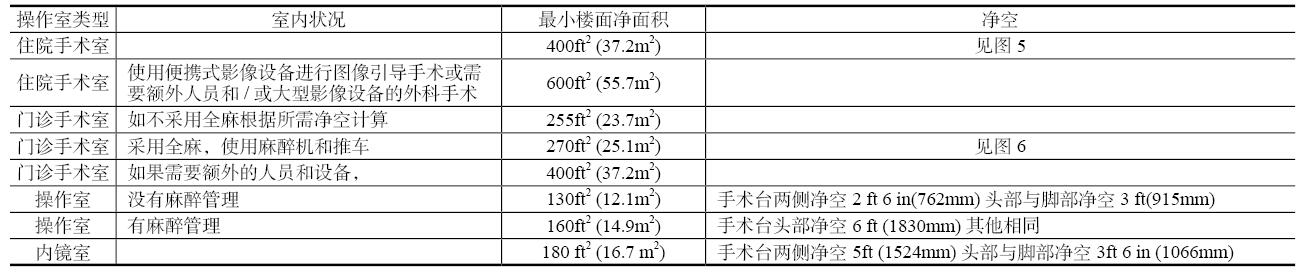

《指南》還規定了醫院不同類型操作室的尺度(見表3),并考慮其凈空(見圖4與圖5)。

表3 醫療操作用房類型、最小凈面積與凈空

1.1.3 規定了手術室內“功能區”

《指南》規定了各種“功能區”,便于分類控制。

“無菌區”是手術室內圍繞患者的切口周圍的區域。“無菌”術語意在不存在有害的微生物。除了要求醫務人員在刷手后戴無菌手套才能進入無菌區,所有進入這無菌區域的物品都要求無菌。在無菌區里的手術臺、手術器械桌以及使用的特殊裝置,在每一次使用前必須潔凈、無菌。X射線儀、外科顯微鏡和其他難以清洗的物品都必須包裹無菌塑料布來維持其無菌。麻醉師或助理麻醉師應停留在無菌區外,用隔層把他們與無菌區隔開。如一間20ft×20ft(6096mm×6096mm)的住院手術室面積為400 ft2 (37.2m2),要求手術臺兩側與腳部各延伸3ft(915mm)形成的無菌區域。

“循環通道”是無菌區兩側各延伸3ft(915mm)及腳部延伸2ft(610mm)形成的空間。

“設備移動通道”是循環通道兩側各延伸2ft 6 in(762mm)及腳部延伸2ft(610mm)形成空間。

“麻醉工作區”是在手術臺頭部需要設置8ft×6ft(2440mm×1830mm),麻醉工作區后部是麻醉師與助手走動區域(見圖5)。

圖5 住院手術室內分區

至于門診手術室分區,只是沒有設備移動通道,其他都是相同的(見圖6)。

圖6 門診手術室內分區

1.1.4 術前和術后患者護理空間

現《指南》修訂了術前和術后患者護理區域,以便更靈活地配置這些區域。盡管這些空間也已標準化,醫院和門診設施的術前和術后病人護理區的新要求如下。

第一、形成獨立區域,為每個區域定義了最小的患者護理空間:

術前區域——每間手術室,一般手術室或影像的房間配一間患者護理空間。

第1階段復蘇,麻醉后護理單元(PACU)——每間手術室或3級影像室配一間患者護理空間。

第2階段復蘇——每間手術室,2級或3級影像室配一間患者護理空間。

第二、可以形成組合區域。醫院可以將所有患者護理站,術前、第1階段復蘇、第2階段復蘇這3個區域組合到一個區域。如果選擇組合區域,則必須滿足組合區域中最嚴格的區域要求。組合到一個區域的好處可允許直接進入半限制區,而不必穿過非限制的公共走廊(僅適用于第1階段),可提高這三個區域合并后的靈活性和效率。此外,當僅組合術前和術后患者護理區域時,每個醫院手術室、操作室、2級或3級影像室至少需要2個患者護理區域(站)。

為使手術室能隨時盡快自凈到設計狀態,要求在手術室通風空調系統的持續運行。允許手術室在不使用時可以減少換氣次數以維持其對外正壓和室內無菌狀態,并規定了不使用狀態時的最低換氣次數:通常手術室可以減少到8次/h,特殊用途手術室減少至9次/h。

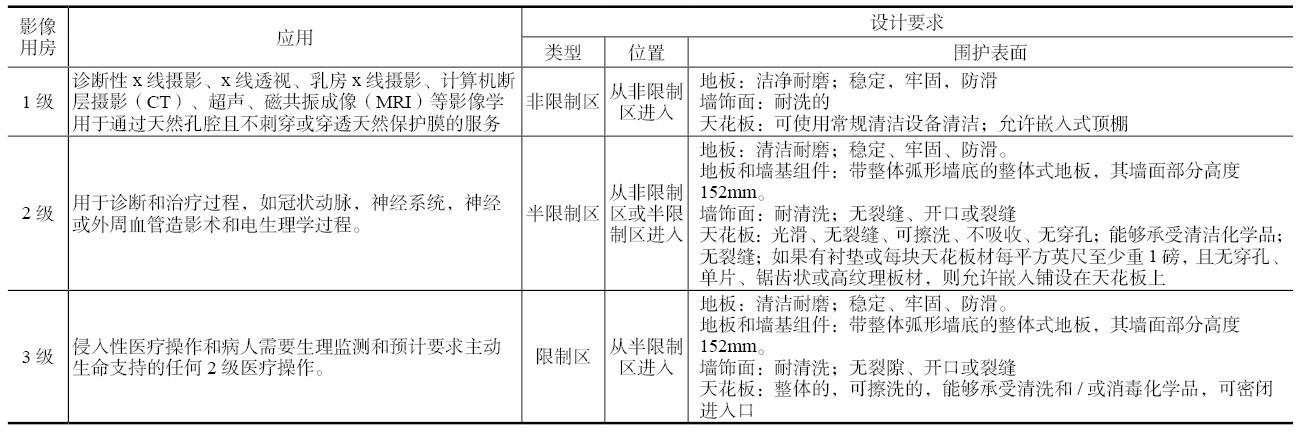

1.2 影像室方面的主要修訂

影像室是提供成像服務的房間。根據影像室可用于診斷,治療或侵入性操作。現《指南》采用了新的影像室分類系統。分類取決于所執行的操作類型和患者安全所需的支持程度,分類中刪除了介入影像,并將核醫學納入影像服務要求。影像室新分類系統見表4。現《指南》規定的影像室相關的用房的尺度,是側重于最小凈空,而不是規定最小用房面積。因為影像設備更新很快,規定最小凈空而非最小用房面積,以使這些用房的設計和布局更容易適應新技術和設備的變化。

表4 影像室分類系統

1.3 獨立實體的屏蔽控制室

2級和3級的影像用房應該有一個獨立實體的屏蔽控制室,所有類型的影像室的大小取決于房間內使用的設備周圍的最小凈空和制造商的安裝、服務和維護建議。對于門診影像設施,要求每三間1級影像室至少提供一個患者護理空間,以便患者接受現場實驗室的工作或注射非放射藥物造影劑的制劑。

1.4 病房方面主要修訂

現《指南》規定在新建的建筑中重癥監護病房,除NICU(新生兒重癥監護病房)外,所有重癥監護病房都應是單病房。單病房的最小面積200ft2 (18.6m2)。進行改建的單個患者使用的病房或隔間情況可以例外,最小凈面積可為150ft2 (13.9m2)。不允許在重癥監護病房內設置有開放水面(沒封閉),以避免水源性感染。

1.5 醫療區的無菌處理設施

2014版《指南》將一室無菌處理作為醫療區的無菌處理設施(或衛星無菌處理設施)的最低要求。考慮到在無菌處理區域保持污染到清潔工作流程的重要性,指南修訂委員會以及感染預防專家確定最低要求應是兩室無菌處理設施,包括去污室和潔凈工作室。2018年版的《醫院指南》和《門診指南》為設計無菌加工設施提供了新的指導,支持臨床人員遵守手術器械清洗、去污和消毒的專業實踐指南。只是對于使用小型臺面消毒器進行有限的工作流程,允許使用一室無菌處理設施作為例外。但是,無論是兩室或一室無菌處理設施,該設施必須支持從污染到清潔的單向交通流程,并要求提供存放清潔器械的空間。

1.6 “大尺度患者”的新要求

美國三分之二的人是超重或肥胖,確保設施中有足夠的承重的升降機,足夠大的床和椅子,以及足夠寬的門道和凈空,以適應實施減肥的療程。考慮到患者的自身因素,現《指南》用 “大尺度患者”替代“肥胖癥”,包括“肥胖臨床定義”。 “患者尺度”主要從患者體重、 體重在全身的分布以及患者身高來確定。為滿足在整個醫療護理設施中為大尺度的患者提供醫療服務的需要,規定了大尺度患者的容納設備、護理人員所需的間距與凈空距離,和更大容量的患者升降機(見圖7~9)。以及確定大尺度患者的住宿需求。

|

|

|

| 圖7 大尺度患者要求的間距 | 圖8 大尺度患者門幅要求 | 圖9 大尺度患者如廁要求 |

1.7 性侵犯法醫檢查室的設計要求

性侵犯法醫檢查室(SAFE)雖然不是醫院的服務要求提供,但《指南》詳細說明了設計要求。規定該空間應包括符合單病室檢查的要求,內設盆腔檢查床/臺,個人廁所和淋浴。用于法醫收集物和實驗室用品的可上鎖存儲區,以及方便的咨詢室,家庭咨詢室,輔助服務和執法區。

2 結語

美國醫院設施指南協會長期與ASHRAE和ASHE合作,是美國能源之星的合作伙伴。所編寫的《指南》不僅僅從傳統的提高“能源效率”的思路去節能,如降低手術室換氣次數與末端過濾器效率等。2014版《指南》將住宅醫療、護理分離出去。2018版《指南》又將門診設施(包括日間醫院、日間診所、日間手術中心、辦公室醫療等)獨立。意在推進“去機構化(Deinstitutionalization)”。從改變醫療模式、改革醫院體系、改進醫療方式等醫療根本上去簡化了流程化管理模式、減少醫療周期、提高醫療效率、降低非醫療的能耗,盡可能將住院設施資源留給更復雜和緊急情況下更需醫治的患者。對此我們稱之謂提高“非能源效率”的節能措施,這往往比“能源效率”的節能途徑更多,節能效果更大,會取得多贏的局面。《指南》拓寬了我們在醫療領域節能的思路,提供了良好的節能實踐。這對我國醫院設計、建設有較大的指導意義與工程應用價值。

注:本文收錄于《建筑環境與能源》2019年9月刊總第25期《2017全國熱泵學術年會論文集》中。

版權歸論文作者所有,任何形式轉載請聯系作者。